版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

作者:佚名 来源于:中华书画网

陈鸿寿(1768—1822)是浙江印派“西泠八家”中的后四家代表人物,兼长书画创作和擅名製壶技艺。在书法创作一域,他的隶书和行书最为时人推重。

陈氏得道隶书一式,缘其曾受知于当时以竭力提倡尊碑之学而著称的阮元门下,故而在书学审美上,也深受乃师之影响。蒋宝龄在《墨林今话》中说“曼生酷嗜摩崖碑版”。《枕经堂题跋》也说“开通褒斜道石刻,曼生司马心摹手追”,《桐阴论画》更说他“八分书尤简古超逸”。陈鸿寿的隶书之作,自然是从古代刻石碑版中汲取法乳的。从存世的一些陈氏隶书原作看,大致可分两类,一类风格近摩崖大字,此路作品笔力雄厚,体态宽博从容,并多镌刻意味。从笔体特征看,颇近《石门颂》飘逸疏秀之态和《张迁碑》端整雅练风貌,基本为其早年之作。另一类,就是所谓具有“简古超逸”创作风貌的书作。

上海博物馆所藏陈鸿寿“闲中有富贵,寿外更康宁”隶书五言联,当为他的代表之作。但见运笔劲健凝练,结体安雅洁秀,通篇气息流畅、古意盎然。尤其是笔体间柔中见刚、圆中寓方的独特意味,确为同时代隶书作品中少见。对于陈鸿寿的隶书用笔,曾有研究者说它是以略作随势夸张的篆书笔意作隶书,此说亦不无道理。人们皆知,蚕头燕尾式的波磔之笔,应为隶书书写的基本特征,而陈氏此作虽称隶书之作,除结构一式与隶书大体相涉之外,运笔却习以带有篆书笔意的直线和弧线为其主要构成形式。而这种两体兼容的表现方式,更是通常作者所多不运用并不擅长。

诸如此类的亦隶亦篆的书写风貌,还反映在另一件上博所藏的陈氏所书“应将笔砚随诗主,定有笙歌伴酒仙”七联言上。此联所显出的更多的篆书意蕴和篆隶一体的交融风调,犹如文学创作中的“杂糅”。此一现象的发生,或许更能让人联想起作为篆刻家之身的陈鸿寿,并进一步管窥陈氏隶书由篆而隶的完整过程来。难能可贵的是,此类可称前无古人的且与彼时邓石如及丁(敬)、黄(易)辈皆不相类的隶书一体,确是因陈鸿寿起,而使人们改变了明清间甚为流行的以文征明、郑簠为代表的习惯审美模式。从这一立场看,便不能不归功于陈鸿寿在隶书书法上的新创之举了。

陈鸿寿的行书和隶书创作,在总体气息上可说是一脉相承。在楹联书写的创作手法上,具体表现为用笔徐疾有致、风调爽健,结体平稳略带欹侧之态。

然而,陈鸿寿耽于壶艺的性情之好,在一定程度上或许会影响并牵制他在整体书画创作上的表现格调。

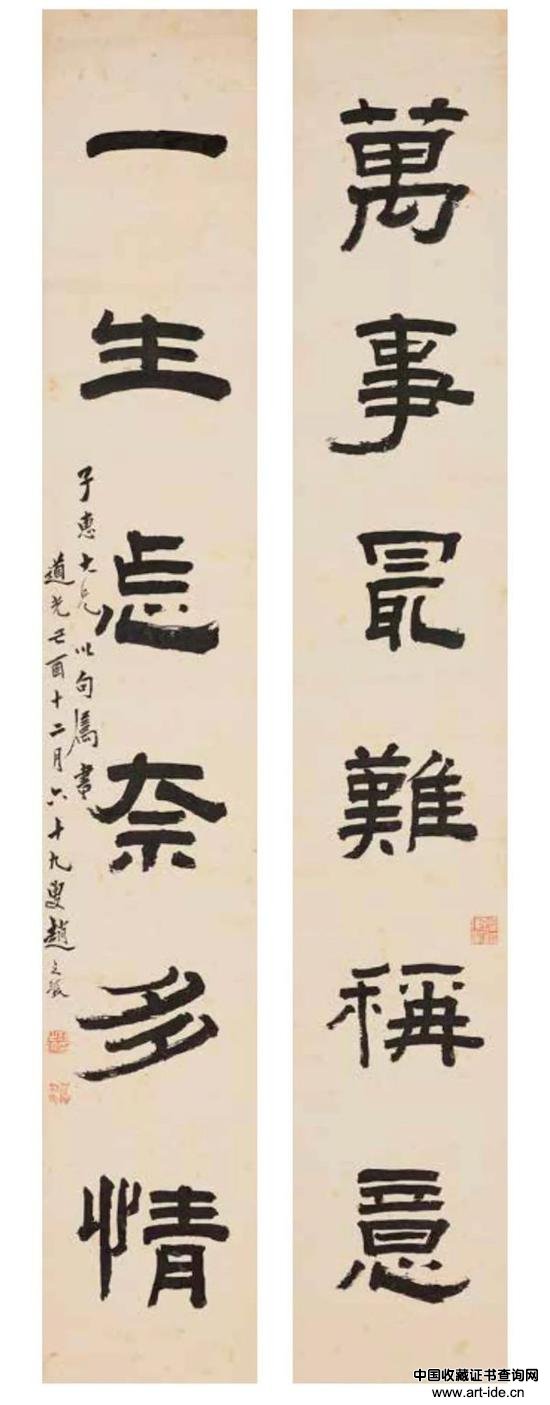

赵之琛 隶书六言联 《万事最难称意 一生怎奈多情》

赵之琛(1781—1860)在排序上与陈鸿寿一样,同属“西泠八家”中的后四家。在篆刻上,赵氏早年学步陈鸿寿,后以八家中的另一家陈豫鍾为师,兼取各家之长,以工整挺拔出之,尤以单刀著名于时。由于刀法精湛,曾有相助阮元摹刻钟鼎款署文字的经历。赵氏亦工书画,凡山水、花卉、虫草皆有涉及,时有媲美奚冈之誉。

总的说来,赵之琛的篆刻和书法在风格上十分统一。由印及书,他的书风也每见金石意蕴。赵氏隶书六言联“万事最难称意,一生怎奈多情”为其年近古稀所作,笔体中既简洁明快又温润多姿,通篇间的顾盼呼应之态最令人称道。他的另一件书作“精神秋爽云中鹤,气味春融岭上梅”笔体劲爽、景致别开,体现了作者静中求动的创作意图。

伊、何屐痕在我国书法发展史上,活跃于清代中后期的伊秉绶和何绍基,是两位绕不过的重要人物,如果从某个视角分析,正是由于碑版之学的蓬勃兴起,才进一步确立了他们在当时书坛的地位及其存在的客观意义。

从日见昌炽的碑学创作的表现理念和审美广度看,乾、嘉之际的邓石如、桂馥和伊秉绶,确是三位可以相提并论的书道中人。本以“当朝四体书第一”之誉独步天下的邓完白自不待说。身为一代朴学硕师的桂氏,则向以内养丰沛与功力精湛而居高临下于彼时学、书两界。伊秉绶(1754—1815)书法的旷世意义,正在于他不同凡响的创作高度。伊氏创作植根汉人,虽不见通常隶书的运笔和结体方式,却无碍于汉碑神采在他手下的完整凸现。此中现象虽缓起缓收犹平沙落雁,然内中真气弥漫气息犹黄钟大吕显尽高华之态,则唯伊秉绶所能。难怪乎,康有为在话及邓石如书法创作时,曾有一段颇令人深省的评语:

上一篇: 不写一手好字 还真不敢做民国大军阀

下一篇: 收藏过苏东坡《寒食帖》的冯展云和他的7封信|苏轼|书法

标签:

【相关文章】

版权声明:文章观点仅代表作者观点,作为参考,不代表本站观点。部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们及时删除处理!转载本站内容,请注明转载网址、作者和出处,避免无谓的侵权纠纷。

Copyright © 2001 zhshw.com Inc. All rights reserved. | 中华书画网 版权所有