近日,由台北故宫博物院借给日本的展品《祭侄文稿》引发了轩然大波。《祭侄文稿》为颜真卿的手稿,被公认为“天下第二行书”。此次参展,很多网友难以接受,担心日方保护不当。这种情感是出于情绪的传染,还是源于对艺术的热爱?我们的艺术品,在被样保护着?

1月16日,备受两岸争议的特别展览“颜真卿:超越王羲之的名笔”在日本东京国立博物馆如期举行。此次展览消息一经公布便获得圈内关注,它将展出177件日本以及国外馆藏的书画作品,集中呈现颜真卿所代表的中国书法演变史。

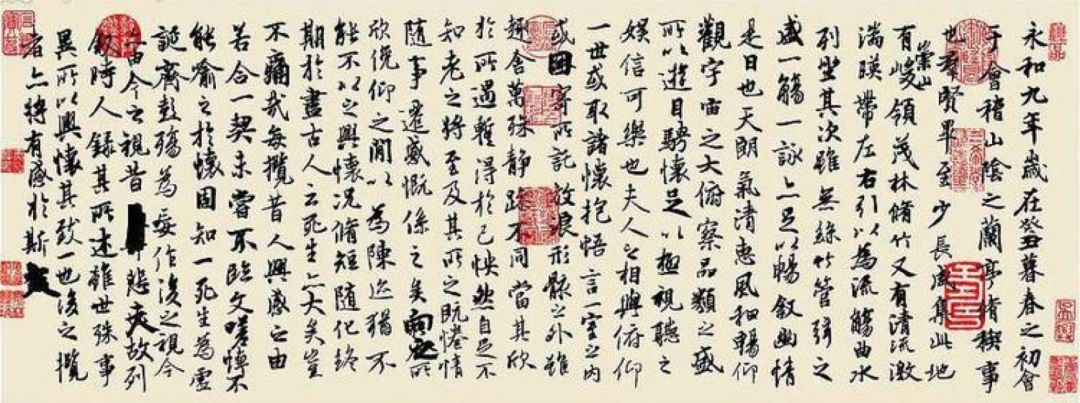

而其中,由台北故宫博物院借出的顶级展品《祭侄文稿》引发了轩然大波。《祭侄文稿》为著名书法家颜真卿的手稿,被公认为书法史上继东晋王羲之《兰亭序》之后的“天下第二行书”。此次借出赴日参展,很多网友难以接受,更担心日方保护不当,致使贵重脆弱的文物书画遭受破坏。《环球时报》报道称,日方对《祭侄文稿》无特别保护,甚至允许直接对文物拍照。随着展览即将开幕的消息,担忧与批评之声四起:

“以傲骨之人手迹献媚”

“日本劣迹累累不配送展”

“送出一份《祭侄文稿》,请拿半个正仓院(位于奈良东大寺,藏有大量文物)来和我们换”……

尽管台北故宫博物院随即表示,借展过程符合专业审议及程序,文物外借展出也属于正常的文化交流,但质疑的声音仍然不绝于耳。

众人为《祭侄文稿》争论担忧,然而回到这起争议的起点,我们对于《祭侄文稿》的深重情感,是出自于情绪的传染,还是源于对它所代表的书画艺术的热爱?我们每日接触的汉字,经历了怎样的字体演变史?我们的艺术品,在被怎样保护着?纸张的寿命真的那么脆弱吗?展览的保护水平达到了何种层次?喧嚣之后,也许我们更应该反求诸己,借此契机,去扫除对于书画艺术和书画保护的认知盲区。

《祭侄文稿》赴日展出

“程序合规、保护得当”,舆论为何愤怒?

这场展览规格之高,从其展品可见一斑:日本三井纪念美术馆藏初唐四大家之一虞世南楷书《孔子庙堂碑》;东京国立博物馆藏的另一位初唐四大家褚遂良楷书《雁塔圣教序》;东京国立博物馆藏、已消失近一个世纪的北宋画家李公麟作品《五马图》……

据介绍,东京国立博物馆策划的这起展览,共向20家机构借用文物,其中包括台北故宫博物院和香港中文大学。

李公麟《五马图》局部

而争议,也因台北故宫博物院而起。台北故宫博物院此次共出借了两项国宝级艺术品:有“天下第二行书”之称的颜真卿行书草稿《祭侄文稿》和有“天下第一草书”之称的唐代书法家怀素的草书草稿《自叙帖》。

艺术品出借展出本是寻常操作,但复杂的社会背景让此次出借变得不再单纯。台湾舆论质疑出借国宝是否是政治投机者的“献媚”之举,大陆舆论除了怀疑台北故宫博物院出借的动机,还质疑日本东京国立博物馆是否有能力保存好这几件稀世珍品。

大众的愤怒,伴随着微博、自媒体对颜真卿《祭侄文稿》的情绪化宣传渐渐达到了顶峰。一周以来,焦急等待“这件事什么时候才能上热搜”的评论者终于在1月14日在微博热搜中看到了《祭侄文稿》的字样。

《两个故宫的离合》,作者: [日] 野岛刚,版本: 上海译文出版社,2014年11月,由于历史和战争原因,故宫博物院被迫一分为二,一个在北京,一个在台北。

然而情绪容易让人偏离问题本身。喧嚣之中,争议的焦点集中于以下几点:《祭侄文稿》是否适合借出?日本方面是否有能力保管?对此,我们采访了几位文物保护人士,所得的反馈均认为:只要保护得当,艺术品展出是好事。而据澎湃新闻、界面文化等多家媒体的求证,日本东京国立博物馆的古书画保护与展陈水平在全球也属于前列。

但尽管有如此“澄清”,舆论的愤怒却仍未平息。背后的情绪,大概来自于这样一种“委屈”:属于我们的传统文化珍宝,远在海外的日本可以看到,却无法在大陆地区一观真迹。

《祭侄文稿》传播叙事

关于艺术品和艺术品保护,我们还知之甚少

在众多《祭侄文稿》的讨论之中,我们经常看到这样一则故事。安史之乱爆发三年后,蒲州刺史颜真卿见到了侄子颜泉明,衣衫褴褛的颜泉明给叔叔带来了弟弟颜季明的头骨。颜季明与其父颜杲卿在安史之乱中拒绝向叛军投降,惨遭灭门。面对子侄的头骨,颜真卿悲愤交加,写下祭文《祭侄文稿》。颜真卿本人也在这幅行书草稿中展现了无法压抑的悲恸。它应该当作一幅画来欣赏,字迹的变形和涂抹都能体现颜真卿书写时的真实心境。

《祭侄文稿》

吾承天泽,移牧(“河东近”涂去)河关。泉明(“尔之”涂去)比者,再陷常山(“提”涂去)。携尔首榇,及兹同还(“亦自常山”涂去)。抚念摧切,震悼心颜。方俟远日,卜尔幽宅(“舍”涂去)。魂而有知,无嗟久客。

译文:我承受皇上的恩泽,派往河关(蒲州)为牧。亲人泉明,再至常山,带着盛装你首级的棺木,一同回来。抚恤、思念之情摧绝切迫,巨大的悲痛使心灵震颤,容颜变色。 请等待一个遥远的日子,选择一块好的墓地。你的灵魂如果有知的话,请不要埋怨在这里长久作客。

同为国宝级的出借艺术品,怀素的《自叙帖》没能获得《祭侄文稿》的关注度,原因或许就在于此。它仅是怀素个人的自叙,没有《祭侄文稿》所承载的厚重的家国叙事,无法与当下产生集体层面的强烈精神连接。然而热爱的基础应该是了解,应该对艺术之美的体认与欣赏,可在情绪传播的背景之下,艺术品本身似乎被隐于其后了。众人皆知《兰亭序》为天下第一行书,但不知何为“第二”,《兰亭序》成为行书艺术的符号,也反映了我们对于书法艺术了解的有限。

怀素《自叙帖》

与其说我们在传播《祭侄文稿》,不如说我们在传播一种特定的集体情绪。而相比发泄情绪,我们的讨论或许更该着眼于我们自身、着眼于未来。

这次争议,也带来了契机,让更多的人有意愿更深入地了解中国书法艺术、了解书画保存修复技术。为此我们采访了书画史研究学者、中央美术学院人文学院副教授邵彦,以及书画修复从业者、中国美术馆副研究员邓锋,来谈一谈颜真卿,谈一谈《祭侄文稿》,谈一谈书画修复。但愿这场风波也成为我们回归艺术本身的契机。

“天下第二行书”不是艺术价值的排序 | 对话邵彦

(邵彦为中央美术学院人文学院副教授)

《祭侄文稿》比《兰亭序》更具可靠性

新京报:作为“天下第二行书”,大众对于《祭侄文稿》的了解无法与《兰亭序》相提并论,你认为这是什么原因?

邵彦:我觉得《兰亭序》在书法上就像芭蕾舞里的《天鹅湖》、昆曲里的《牡丹亭》(的位置)。不熟悉的人就只知道其中一个(最有名的)。

新京报:和《兰亭序》相比较,《祭侄文稿》具有怎样的历史地位呢?

邵彦:王羲之我们听起来既熟悉又陌生,因为王羲之的书法有各种各样的面貌,你无法想象这些墨迹都出自同一个人之手。古人的寿命不长,他不像现代人活到七八十岁,在人生的不同阶段风格会有较大的变化。王羲之成熟以后面貌变化应该不会太大,现存的王羲之墨迹都是后人的勾摹,掺杂了很多后人的理解,所以我们看到的是变形的王羲之。

颜真卿的情况则要好得多,他的风格元素比王羲之清晰很多。很多练书法的人都是从学习颜体楷书入手的,虽然颜体楷书的传世作品,也有些大家认为是后人仿书,但是颜体字的面貌整体比较一致。颜真卿还有行书传世,甚至有墨迹原件,就是《祭侄文稿》,这确定是出自他本人之手。所以颜真卿的楷书、行书面貌都比较清晰,不像王羲之,作品看起来都有点像,但细看都有差别。

启功临摹的《兰亭序》

包括《兰亭序》的真伪,学术史上都有过争议。现在大多数学者都倾向接受《兰亭序》反映了初唐人对王羲之的认识,应该是王羲之有这样一幅作品,被初唐人勾摹了,但过程中是否融合了初唐人的改造,这就不太好说了。虽说我们把《祭侄文稿》称为“天下第二行书”,但是它的可靠性是高于《兰亭序》的。比《祭侄文稿》还早的名家真迹,不能说绝无仅有吧,但恐怕没有多少。在研究中我们首先要恢复原貌,真人墨迹具有不可替代的作用。

新京报:那为什么要称《祭侄文稿》为“天下第二行书”呢?

邵彦:在书法史上,王羲之的地位要高于颜真卿,再往后是苏轼。首先是年代问题,王羲之年代最早,对后世影响比较大,那会儿行书刚刚成熟,后来写行书的都会受到他的影响。其次这样的排序是个比较通俗的便于记忆的方法,从反映作者原貌的准确性来说,《祭侄文稿》要高于《兰亭序》。

新京报:所以“天下第二行书”的排行并不是学术上对它们艺术价值的排序?

邵彦:对,我觉得可以把它们理解为行书发展上的三个节点,不能简单地说它们价值、地位、水平分为一、二、三级,这样理解比较公允。

颜体字难得在于个性

新京报:从艺术角度来说,颜真卿的书法有哪些突出的成就?

邵彦:我们通常说的颜体,是指颜真卿的正楷,正楷是庙堂书法。我们现在看到的正楷大部分都是当时官方的碑刻,或者家族内部具有礼仪性的正规碑刻。各个时代要求不一样,有一些士大夫写楷书不会写得那么规整,但正楷的用途就是庙堂书法。

颜真卿的楷书也是在庙堂书法的规范之中,但它很有个性。它的笔画有一种向外膨胀的感觉,内在的气场很强,照他的笔画写下的字力量很重。颜体的感觉就像戏台上宰相出场,端着范儿。所以后来宋代很多官员学习楷书的时候,都会选择练习颜体打底,我们小时候练书法时大人也都建议我们学颜体,字可以写得很大气,将来的书法艺术会有比较好的发展前景。

颜真卿的字从规范化的正楷发展出如此强烈的个人面貌,跟他的个性有关,我们知道颜真卿这个人特别忠烈、正直。字写得漂亮不难,但是想避免千篇一律很难。

颜体正楷

新京报:那《祭侄文稿》所代表的行书呢?

邵彦:《祭侄文稿》体现的是日常、快速书写的面貌,就是颜真卿这个人平时是怎么写字的。有人说《祭侄文稿》写得不好看,但其实不然。《祭侄文稿》是一篇草稿,它后来应该用楷书再正式誊写一遍,在家族的祭奠仪式上焚化追悼亡魂。从这篇草稿上能看出,颜真卿个人平时的书法功底也相当精湛。

颜真卿著名的行书作品有三件,第一件是《祭侄文稿》,写于安史之乱爆发后三年。这一年稍晚一点他还写了一件《祭伯父文稿》。颜真卿的侄子是在安史之乱中遇难的忠臣,而他的伯父是一个正常去世的人,所以《祭伯父文稿》写得没有那么悲愤,比较平静婉约。六年后,他又写了一份《争座位帖》。

这三件都是研究颜体行书的重要范本,《祭伯父文稿》和《争座位帖》的真迹都没有流传下来,我们研究只能尽量寻找早期比较好的拓本。它们跟《祭侄文稿》相比,笔画偏肥软,因为当时拓本是刻在木板上的,会使得笔画软一些。这又回到了最开始的问题,《祭侄文稿》最能反映颜真卿书法的原貌。

从书法艺术角度上分析,《祭侄文稿》的高明之处在于它“书为心画,书如其人”。写祭文之时,颜真卿的内心非常悲痛、悲愤,压抑不住的澎湃情感流淌在指尖,它记录下了书法家的情感符码。颜真卿没有刻意追求字体的完美,他把自己最真实的状态表现出来:忽然哽咽了,写不下去,要停下来思考;这里写得着急了些,句子或者措词不对,需要涂改。颜真卿是名门大族之后,朝廷命官,要考虑自己所写是否合乎礼仪。他的感情不是一泻千里的,而是有放有收,有顿挫感。情感流淌的节奏感、文字风格的节奏感和书法书写的节奏感,这三重节奏在《祭侄文稿》中融汇交响,让作品拥有了丰富的层次。

日本正仓院馆藏琵琶。正仓院,日本奈良时期所建仓库,藏有大量天皇日常用品和工艺珍藏品。

新京报:有人认为《祭侄文稿》的价值等同于日本半个正仓院,你对这种评价有什么看法吗?

邵彦:我认为二者是不能类比的,正仓院收藏的工艺美术品也有它独特的价值,都是人类物质文明和美学艺术的结晶。

今天的技术,能让书画作品展览时尽量免受损害 | 对话邓锋

(邓锋为中国美术馆副研究员)

保存得当,纸张寿命可达数千年

新京报:书画作品会因为哪些原因受损?

邓锋:说得细一些的话,有温湿度、病虫害、有害气体、环境急速改变等,但总结起来不外乎两种。

一个是人为的破坏或者损坏,分为有意和无意的。有些不当的操作手法,比如在舒卷(书画)的时候,手的位置没放对,稍微顶了一下,这个时候作品就可能会产生一个小印痕。当翻看书卷的次数增多,它就会从这里断裂。另一个受损原因是自然老化。任何具有物质形态的作品,都会有衰老的过程,所以我们需要对保存环境极度重视。

现在博物馆的保存环境可以说非常好。几乎所有专业博物馆的书画保存环境都能达到较为理想的状态。要注意的是,当它(书画作品)从一个特别恒定的环境到达另外一个环境,环境发生突变时,作品特别容易出问题,就像人从空调房走到温差极大的室外一样。

新京报:那当作品要展出时,有什么办法能防止环境变化带来的损害吗?

邓锋:环境突变会加速损坏,所以展出时要控制环境不要有太大的变化。一件作品从库房出来后会涉及很多中间环节,比如说运输,我们现在可以调控运输的微环境,从它一出库房,就把它放置在一个跟库房环境比较一致的微环境之中,进入展厅后,让展厅的环境和微环境保持一致,这样一来,作品受损的可能性就大大降低了。

新京报:所以我们现在已经有条件让作品展出后尽量不受到损害?

邓锋:我觉得我们现在有条件、有能力,而且也应该做到这一点的。

因为保存良好,宋徽宗《听琴图》到今天看来仍如新作一般。